新築工事の流れ

新築工事の流れ

お客様のご都合や、土地の状況などで一部前後する場合がありますが

おおよそこのように進めてまいります。

1 ご相談・プランニング

まずはご来店いただき、

お客様の状況をお伺いいたします。

土地をお持ちか、土地をお探しか。

建替えか住み替えか

大体のご予算や、ご家族構成、家に関するご要望など・・・

一通りのお話をお伺いしてから、弊社で現地調査やその土地の建築にかかわる条件(用途地域、防火指定区域、がけ条例など)を調べます。

土地の情報が分かれば、CADを使ってまずは1,2つ間取りのご提案をつくってご提示し、お客様にイメージをつかんでいただきます。

そのあとから、具体的にご要望をお伺いして間取りや大体の仕様を決めていき、お見積りをいたします。

お見積り金額がでたら、ローンの本審査を行っていただく場合が多いと思います。

審査には銀行にもよりますが通常2週間〜1.5ヶ月かかります。

お客様の本審査が通ってからのご契約となりますので、余裕を持ってご依頼ください。

2 ご契約

滝三建築では、ご契約がほぼ決まった時点で

建築確認申請を行います。

ご契約書には、

・契約書

・仕様書

・建築確認が通った図面

・御見積書

を添付いたします。

不明な点がないようにご説明の上、ご契約を交わしていただきます。

3 地盤調査

家を建てるのに重要なことのひとつに、地盤が強固であることがあげられます。

お客様の土地によっては、建替えや古家付の土地を購入されて、建物を解体するところから工事を始める方もいらっしゃると思います。

また、現況が畑であるような場所もあると思います。

まずは更地の状態にしてから、敷地のどこに建物が立つのかをあらかじめマークします。

主要な地点の地盤が、建物を支持できる固さかを調べるため、弊社ではスウェーデン式サウンディング方式で地盤調査を行っております。

これは地中に杭をさして行き、十分な強度の取れる地盤面までがどのぐらいの深さなのかを調べるものです。

調査結果は、報告書を作成し、お客様にご説明いたします。

4 地鎮祭

通常は神式で行い、滝三建築では弊社会長が禰宜の資格をもっているため,ずっと自社で行ってきております。

工事中の安全、工事の完成を願い供物や塩・酒などで場を清め、祈りをささげます。

地鎮祭に用意するもの、当日の流れなど詳しいことはしっかりとご説明させていただきますのでご安心ください。

5 地盤改良

地盤改良とは

・表層改良工法

・柱状改良工法

・鋼管杭工法

これらは契約時には必要かどうか不明な工事なので、見積りには通常乗せておらず

追加工事になる場合がありますので、あらかじめ予算を組んでおく必要があります。

6 地業

地縄張り(建物の位置を決める)→遣り方(さらに正確な位置、水平高さ、基礎高さなどを決める)→根伐り(掘削)、割栗石・砕石・砂利などを敷いて突き固める→捨てコンクリートを打つ

建物が立ってしまえばわからないこうした作業も、長く住み続ける家のためには大切な工程です。

7 基礎工事

これを「墨出し」といいます。

基礎のベース(底)部分に鉄筋を組んだ後、立ち上がり部分の鉄筋を組んでいきます。

鉄筋同士はずれないようにしっかりと結束線で固定され、基準に従って一定間隔で配筋します。

配筋ができたら、第三社機関による配筋検査を受けます。

配筋図(鉄筋のピッチ、レベル、径などを示した図面)のとおりになっているかどうかを確認する検査で、厳しく正確にチェックされます。

安心して住める家を建てるためにはかかせない検査です。

生コンは通常、底盤部(スラブ)と立ち上がり部の2回にわけて行います。

まずは、捨てコンクリートの上の墨線に従って立ち上がり部の枠を立てていきます。

現場に生コンミキサー車と、ポンプ車が到着するといよいよコンクリートの打設です。

底盤部のコンクリートを流して表面をならし終わると、一定の養生機関をおいてコンクリートを固めます。

底部が固まったら、立ち上げ部にも同様にコンクリートを流していきます。

底盤部と同様にバイブレーターなどで中の水分、空気などをぬいてしっかりと締め固めます。

その後、立ち上がり部の天端(一番上の平らな部分)をコテなどで平らにならし、レベラーで基礎天端を水平にします。

立ち上がりのところから出ている金具はアンカーボルトといって、基礎と土台を固定する金具です。

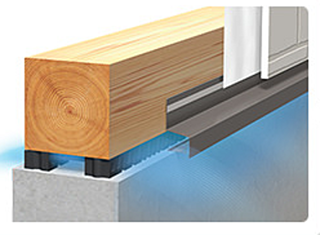

8 土台工事

土台工事です。

まず基礎天端に基礎パッキンを設置します。

これによりコンクリートの基礎と土台の木材が完全に絶縁され、土台の腐食を防ぎます。

また、自然の気流で床下を乾燥させることができるのでシロアリやカビの繁殖を防ぐ役割があるため、現在は主流な工法となっております。

プレカット図面にかかれている番号のとおりに配置し、前述のアンカーボルトでしっかり固定します。

土台ができると、大引きを設置します。

大引きとは土台から土台へ渡される床組材で、格子状に組まれ土台から基礎までは鋼製束が支えます。

大引きは一般的には芯−芯で3尺(910cm)ピッチで組まれます。

9 建前

建前とは、基礎の上に柱、梁、棟を組み上げることで、上棟や棟上げと言うこともあります。

工事が無事に終わるように、そこに住まう家族が繁栄するようにとの願いを込めて行われるものですが、施主と大工棟梁との顔合わせの場でもあります。

滝三建築では、自社で住宅用電動クレーン DRAGON21を導入し、

時間をかけて丁寧に、安全に作業をしています。

通常は他社に重機や人材をかりて急ピッチで仕上げるものなのですが、

(レンタル料がかかるので、1日もしくは2日しか借りないのが通常です)

滝三は自社所有のクレーンがあるので、職人も自社だけでまかなえます。

結果、確かな技術と走らない(急いで作業をして仕事をおろそかにしない)丁寧な仕事で

職人にもゆとりが生まれ、より安全に仕事ができるようになりました。

10 躯体工事

土台と柱は、アンカーボルト・ホールダウン金物やL字金物をつかって固定。

柱と梁の固定には羽子板ボルト(写真)など、使う場所によってさまざまな金物で確実に固定します。

1Fの床組みは、雨が降った場合にまだぬれる可能性があることと、シロアリ防蟻処理が終わっていないため、まだ張りません。

設計士の図面どおりに、柱や梁、金物が施工されているかを一つ一つ入念にチェックしてもらいます。

これに合格しなければ次の工程に進めません。

自社検査だけでなく、こうした第三者の目でしっかり施工されていることを証明してもらうことで、お客様にも安心していただけるものと思います。

11 屋根工事

屋根工事は、構造材などを雨から守るため、早い段階で着手します。

野地板の上には、防水の役割を果たすアスファルトルーフィングを張るのですが、

滝三建築では、より耐久性の高い、ゴムアスルーフィングを使用しています。

引き裂き強度が強く、釘穴に対するシール性(穴がきゅっと締まり、密着する性質)が良いため、防水面、耐久面でも優れています。

12 上棟式

上棟式とは、建物の守護神と匠の神を祀って、棟上げまで工事が終了したことに感謝し、無事、建物が完成することを祈願する儀式です。

最近では上棟式を省略されるお客様も増えてきましたが、弊社のお客様はほとんどされる方ばかりです。

それは、弊社の現会長が禰宜の資格をもっていて、お客様のためにしっかりと儀式を執り行ってきたためかもしれません。

もちろん執り行うかどうかはお客様の自由ですので強制することはありませんが、これから長くすむことになる大事な家が、一生涯家族を守ってくれるようにとの願いをこめて古くから行ってきた日本の習わしですので、行ってみるのも良いのではないでしょうか。

きっと家族の素敵な思い出になると思いますよ。

13 床組みと防蟻処理

写真の柱が半分ぐらいまで黄色くなっていますが、それが薬剤を塗布したあとです。

防蟻処理が終わると、床下地となる構造用合板を張ります。

根太と呼ばれる部材を使わず、分厚い(24mm)床下地合板を直接梁材に留め付ける工法で、根太レス工法とも呼ばれます。

最近ではほとんどこの工法が主流になってきました。

剛床工法は根太工法に比べ、剛性が高く、施工性も良いためです。

1Fの床を支えるために重要な大引と呼ばれる部材を910ピッチで施工します。この大引は鋼製束で支えます。

大引きの上に、床の下地となる合板を張っていきます。

滝三建築では標準で24mmの合板を使用しております。

14 外壁工事 耐震パネル〜防水シート

耐震パネルを張ることで、筋交いのみの場合と比べて横からの力が分散され、ねじれに対する強度が増します。

内壁には構造計算のもと、必要な箇所に筋交いを入れてありますので、中も外も高い耐震性能を保ちます。

窓台やまぐさと言った、窓の上下にかける横架材をつけ、サッシ枠を取付けます。

これは、雨水が中のボードや木材に浸入してくるのを防ぎながら、内側の湿気は外に逃がす働きをするものです。

シート同士の重なりの巾や、サッシ周りの納まりなどがきちんと定められていて、適切に施工しなければなりません。

シートの上から、胴縁と呼ばれる部材を打ちつけ、外壁材(タイル、サイディング等)をこれに打ち付けたり引っ掛けたりします。外壁材と防水シートの間に、胴縁の厚み分の空間が生まれ、そこが空気の通り道になります。

15 屋根工事 2

滝三建築では、ご予算や家の外観に応じてお好きな屋根材をお選びいただいておりますが、メンテナンスや断熱性能などの点からか「瓦葺」を選ばれるお客様がほとんどです。

瓦には、和瓦、平瓦、S瓦などがあります。

他の屋根材に比べて重いので、耐震面では弱いですが、近年かなり軽量化されてきました。

塗装などのメンテナンスがいらず、遮音性や断熱性に優れているため、弊社ではお奨めしている屋根材です。

その他の屋根材では、化粧石綿スレート(カラーベスト)、金属製屋根(ガルバニウム鋼板、銅版、トタンなど)があります。

どちらも10〜15年で表面の塗膜が剥がれてくるため、定期的に塗装が必要です。

また、スレートは薄くて割れやすいため、メンテナンスが困難になる場合があり、あまりお薦めしておりません。

16 断熱工事

滝三建築で使用する断熱材は大きく分けて3種類あります。

・グラスウール(壁・天井)

・ロックウール(壁・天井)

・発砲ウレタン吹き付け断熱(壁・屋根)

上記は下に行くほど断熱性能が高くなり、価格も上がります。

ご予算や用途に応じてご提案させていただいております。

ただ、家の熱の出入りで一番大きいのは開口部(ドア・窓)ですので、そこを断熱素材にしなければ効果が薄れてしまうことも考慮しなければいけません。

滝三建築では標準仕様はアルミサッシ(ペアガラス)ですが、断熱性能を高めたいお客様には、より断熱効果のある樹脂サッシやlow-eガラス(熱を遮断するガラス)などもご提案させていただいております。

外装工事

外壁材に使われるものとしては

・窯業系サイディング

・金属系サイディング(ガルバニウム)

・タイル

・トタン

・珪藻土などの塗り壁

などがあります。

お客様のご予算や好みの外観・今後のメンテナンスについてご相談の上お選びいただきます。